一、近15年来我国在岗职工年平均工资增长状况

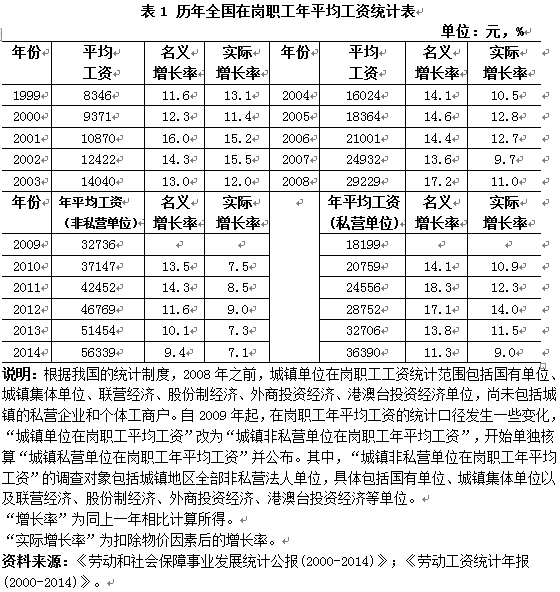

1999年至今,我国在岗职工年平均工资逐年增加(具体数值见表1)。1999年,全国在岗职工年平均工资为8346元,到2008年为29229元,增加了20883元,增长了2.5倍;2009年,全国城镇非私营单位年平均工资为32736元,到2014年为56339元,增加了35483元,增长了0.7倍;城镇私营单位就业人员年平均工资从2009年开始的18199元增加到2014年的36390元,6年间增加了18191元,增长了近1倍。

据中国工国际劳工组织(ILO)在日内瓦发布的《全球工资报告》报告,金融危机后,全球工资增速几近折半。而中国工资增速“引涨”全球.超欧美国家5倍多。《中国工业发展报告2014》也指出,中国工资水平在过去10余年大幅增长,劳动力成本优势已成往事。

二、近15年来我国年平均工资增长的特征

(一)增幅未曾超过20%

1999年至今,我国职工年平均工资水平从未有增幅超过20%的记录。从表1可以看出,1999年至2008年,全国城镇单位在岗职工年平均工资增幅最高的为2008年,比2007年增长17.2%。扣除物价因素,实际增长11.0%。2009年至2014年,城镇非私营单位在岗职工年平均工资增幅最高的为2011年,比2010年增长14.3%,扣除物价因素,实际增长8.5%。

最低工资标准是所有工资中增长较快的种类,通常会跑赢CPI,但是10年来增幅也未曾超过20%。自2004年制定实施《最低工资规定》至今,年均增长12.8%。除2011年全国最低工资标准的平均增幅为22%以外,其他年份均未超过20%。如果扣除物价因素,2011年也不会超过20%。

(二)近3年的增长速度呈下降趋势

近3年来,全国年平均工资水平保持增长,但增长幅度较之前明显降低。2012年,全国城镇非私营单位就业人员年平均工资增幅下降2.5个百分点;私营单位就业人员年平均工资增幅降低1.2个百分点。2013年,全国城镇非私营单位和城镇私营单位就业人员年平均工资的实际增速,分别比上年回落1.7和3.1个百分点。2014年继续下降,为0.2和2.5。值得注意的是,2014年,全国城镇非私营单位就业人员年平均工资的增长率为9.4%,是自2006年以来首次降到10%以下。

最低工资标准的平均增幅也呈逐年下降趋势。2011年,全国有24个省份调整了最低工资标准,平均增幅22%;2012年有25个省份调整了最低工资标准,平均增幅20.2%;2013年有27个省份调整了最低工资标准,平均调增幅度为17%;2014年全国有17个省份调整了最低工资标准,平均调增幅度为12.5%。

(三)增长速度在地区、行业及岗位间存在差异

从区域分布看,近3年来,城镇非私营单位就业人员年平均工资的同比名义增长率存在地区差异。2012年和2013年,城镇非私营单位就业人员年平均工资的名义增长率从高到低依次为西部、东北、东部和中部。2012年,四个地区的年平均工资名义增长率分别为13.1&、12.8%、12.3%、10.9%,2013年为11.9%、10.7%、9.6%、6.6%。2014年,这一数据从高到低分别为东部9.7%、中部9.4%、西部9.0%和东北7.1%。

具体到行业,不同岗位、不同登记注册类型的年平均工资存在较大差距(具体数值见表2、表3)。从行业上看,2014年,制造业、交通运输、仓储和邮政业的就业人员年平均工资上升10%。租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业的中层及以上管理人员年平均工资下降15%。最高和最低相差25%。从登记注册类型看,集体企业的中层及以上管理人员年平均工资上升15%,外商投资的中层及以上管理人员年平均工资下降14%,增长率相差29%。

三、理性看待年平均工资增幅

(一)在岗职工所得的报酬大于自己对经济的贡献

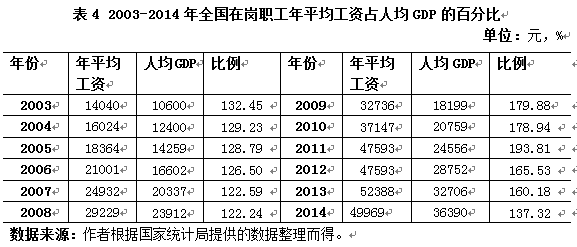

表4统计了2003-2014年我国在岗职工年平均工资占人均GDP的百分比。从中可以看出,近10年来,在岗职工年平均工资占人均GDP的比例均超过100%,这说明在岗职工所得的报酬,大于自己对经济的贡献。

因此,政府不可能再继续大幅增加所有在岗职工的工资。而是要从最低工资标准、工资指导线、税率结构等方面下功夫,让职工年平均工资同人均GDP基本持平。

(二)经济结构调整带来的结构性失业影响劳动力供需机制

经济学理论认为,只要失业率低至一定程度,闲散的劳动力就会变得稀缺,对劳动力的争夺就会升温。随着劳动力市场上的需求方抢夺劳动力,新入职的员工起薪将会提高,进而带动整个工资水平的上升。

但是,中国经济下行源于经济结构调整,失业大都属于结构性失业,劳动者具备经验和知识的行业和存在职位空缺的行业错配。再加上我国的劳动人口持续下降,因此,这次经济下行对劳动力市场造成的损害不是表现为长期失业,也不是工资随着劳动力的短缺提高,而是持续的低工资增长率。

(三)投资推动的经济增长方式对工资上涨形成向下的压力

中国是一个对劳动权益保护比较弱的国家,其中一个制度性的根源与我们国家的经济分权有关。长期以来,对地方官员的考核基于经济增长、财政收入增长和招商引资。在这样的情况下,地方政府的目标偏向资本所有者,当劳资出现矛盾的时候,地方政府会有意无意地偏向于资本,对工资上涨形成了向下的压力。

四、对未来3年我国年平均工资走势的预测

(一)国内外经济下行压力导致工资涨幅难以维持

目前,国内经济已经到了换挡调整期,需要迎接“新常态”。企业盈利状况难以大幅改善,之前经济高速增长带来的劳动力需求大幅增加时期的工资涨幅自然难以维持。国际情况也不乐观,国际油价正呈现崩盘式下跌,大宗商品价格持续下降,加重了国内的通缩压力,传导到下游,收入降低的压力会迫使企业尽力压缩成本,大幅增加工资几乎变得不可能。

(二)经济下行带来的低风险偏好引发流动性流入资本市场

未来3年,实体经济面临巨大的结构调整与通缩压力,催促央行尽管出台宽松的货币政策。但是,经济下行压力下,无论金融机构还是企业经营者,风险偏好都会很低。再加上股市的非理性暴涨,大规模的流动性不进入实体经济而流入资本市场的可能性更大。而且,在这种宏观经济形势的催化下,居民的资产配置也会发生转型:降低权益类而增加信贷类资产。资金大规模流向资本市场意味着实体经济的流动性能力降低,带来的直接后果就是经济下行压力进一步增大,企业盈利能力减弱,劳动力需求减少,增加工资的概率降低。

(三)“双顺差”逼迫劳动生产率的上涨速度快于工资上涨速度

长期以来,我国政府强调出口创汇,导致我国经常项目和资本项目“双顺差”,进而造成人民币贬值。中国保持外汇储备增值的主要办法就是购买美国国债。而美国将这些外债一部分用来购买中国的产品,另一部分又转到中国,变成投资。

未来3年,中国为了保持在国际市场上的价格竞争力,将会维持劳动生产率提高的速度高于工资增长速度的现状。进而导致工资不会出现过快增长。

(四)用工方式灵活化使得雇主无需提高工资也能填补职位空缺

在劳动力市场上,存在很多灵活的用工方式,签订的劳动合同也相对灵活。这类合同令雇主无需提高工资就能填补空缺职位,而且解雇员工也更加容易。事实上,雇主通过把职位变得更加脆弱难保,而在客观上削弱了劳动者的议价能力。

此外,随着劳动力流动的加速,人力资源公司的作用日益凸显。而人力资源公司会削弱员工的议价能力。因为人力资源聚合机构是通过帮助客户降低人力成本来争夺业务,所以,他们在利益的驱使下,自然会争取让工资保持低位。

中国有句很有代表性的老话“不患寡而患不均”,政府的重心已经调整至缩小收入分配差距,提高社会公平和增加人们的幸福感,而非大幅增加年平均工资。未来3年,在经济增速放缓,企业业绩下滑、城镇化释放劳动力、最低工资标准上调幅度收窄等因素的综合作用下,年平均工资水平不会像前几年那样大幅度增长,更不可能上涨20%。

免责声明:本文来自超天才网客户端,不代表超天才网的观点和立场。文章及图片来源网络,版权归作者所有,如有投诉请联系删除。